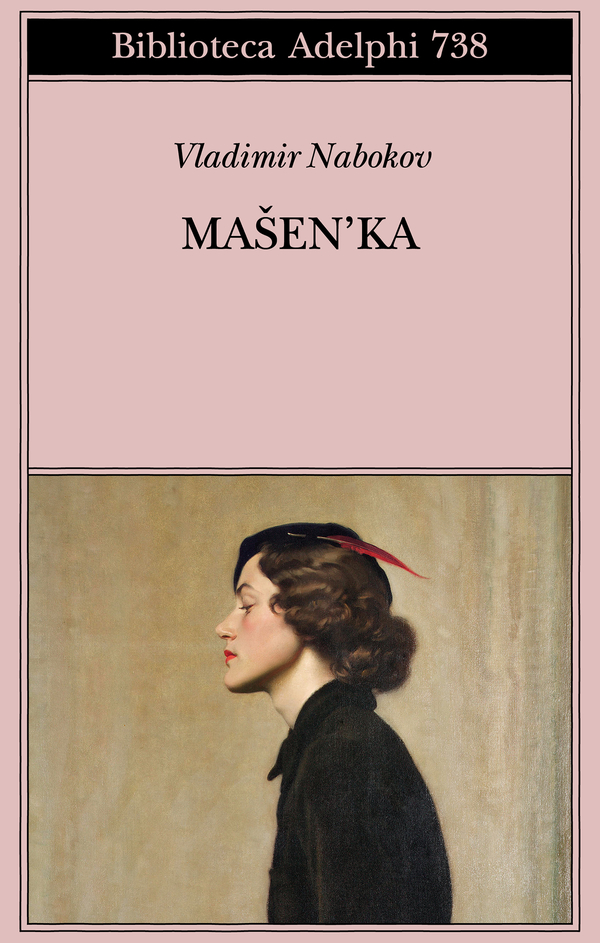

Vladimir Nabokov

Adelphi

La genialità di Vladimir Nabokov come narratore sta proprio nella forza della sua scrittura (così immaginosa e duttile, accesa di invenzioni, materica come una pittura vigorosa) prima ancora che nella curiosità, o nell’enigma o nella passione della trama. A Nabokov basta la scrittura, possente di per sé, il resto è aggiunta. Così accade per “Mašen’ka” tradotto ora in italiano da Adelphi ma che fu di fatto il primissimo romanzo di Nabokov, pubblicato in russo nel 1926 e tradotto in inglese dallo stesso autore nel 1970. Lo scrittore fu così padrone di lingue, linguaggi e scrittura da aver infatti potuto scrivere una prima serie di romanzi nella sua nativa lingua russa e poi di averli successivamente tradotti nella adottiva lingua inglese, così come a un certo punto si mise a scrivere nuovi romanzi in inglese, da lui poi tradotti in russo. Questo “Mašen’ka” ha una chiara valenza autobiografica, tant’è che in una prefazione lo stesso Nabokov scrive: “Vista l’eccezionale distanza della Russia e il fatto che la nostalgia rimane la dissennata compagnia di tutta una vita, le cui strazianti bizzarrie ci si abitua a manifestare in pubblico, non provo alcun imbarazzo ad ammettere l’acuta fitta sentimentale di attaccamento al mio primo libro”.

Il romanzo è una storia intima di presente e di memoria, un tempo attuale di meschina vita d’esilio di un gruppetto di russi scappati dalla rivoluzione e confinati in una squallida pensione di Berlino, e un tempo di struggente nostalgia per un passato russo perduto, dorato proprio perché perduto e perché immerso nella cara luminosità dell’adolescenza. Il protagonista del libro è il giovanotto Ganin, fuggito come lo stesso Nabokov con la propria famiglia a 18 anni dalla Russia bolscevica. Ganin, come Nabokov, ha abbandonato una vita di agiata e trasognata ricchezza, con grandi ville signorili di campagna e lussureggianti giardini e campi. Lì il ragazzo Gainin si era innamorato della graziosa ragazza Mašen’ka, ne era nato un amore febbrile e limpido, fra biciclettate notturne e baci densi di futuro. La rivoluzione ha travolto tutto, disperso adolescenza, amori, dimore lussuose, luci e stagioni, tutto cristallizzato in una memoria fuggiasca. Sono passati una decina d’anni e Ganin è approdato in quella pensione berlinese tenuta da una vedova russa forzatamente avara. I comprimari sono pochi, pennellati con mano maestra e impietosa: un poeta invecchiato e infragilito, due ballerini maschi tutti incipriati e “queruli come donne”, una ragazza polposa, comparse abbozzate di un gruppo di emigrés russi in uno squallido interno. Succede a un certo punto che per caso il balenare di una fotografia ridesti alla memoria e al cuore di Ganin la perduta Mašen’ka dei perduti anni russi e forse sta per accadere il possibile riemergere reale di Mašen’ka. Da lì l’atmosfera d’attesa e memoria, in continui rimandi fra il profumo dolce del passato e l’odore di minestra di cavoli della pensione berlinese. Nabokov racconta di fatto se stesso, la sua schizofrenica separazione fra una infanzia e adolescenza luminose sotto grandi cieli di mutevoli stagioni e odore estivo di fieno e biancore di nevi invernali da un lato, e dall’altro l’angusta ristrettezza di un presente che solo il ricordo del passato perduto può irradiare di qualche tremula luce. L’altalenante oscillazione della nostalgia e delle ristrettezze, del passato cristallizzato in sogno e del presente povero, è la cifra narrativa di una esperienza che ha investito davvero e in pieno la giovinezza reale di Nabokov. E questa esperienza, trascesa dall’invenzione, viene raccontata con la magistrale, raffinata bravura stilistica di un prestigiatore delle parole che usa la propria magia per attraversare e squarciare il tempo.