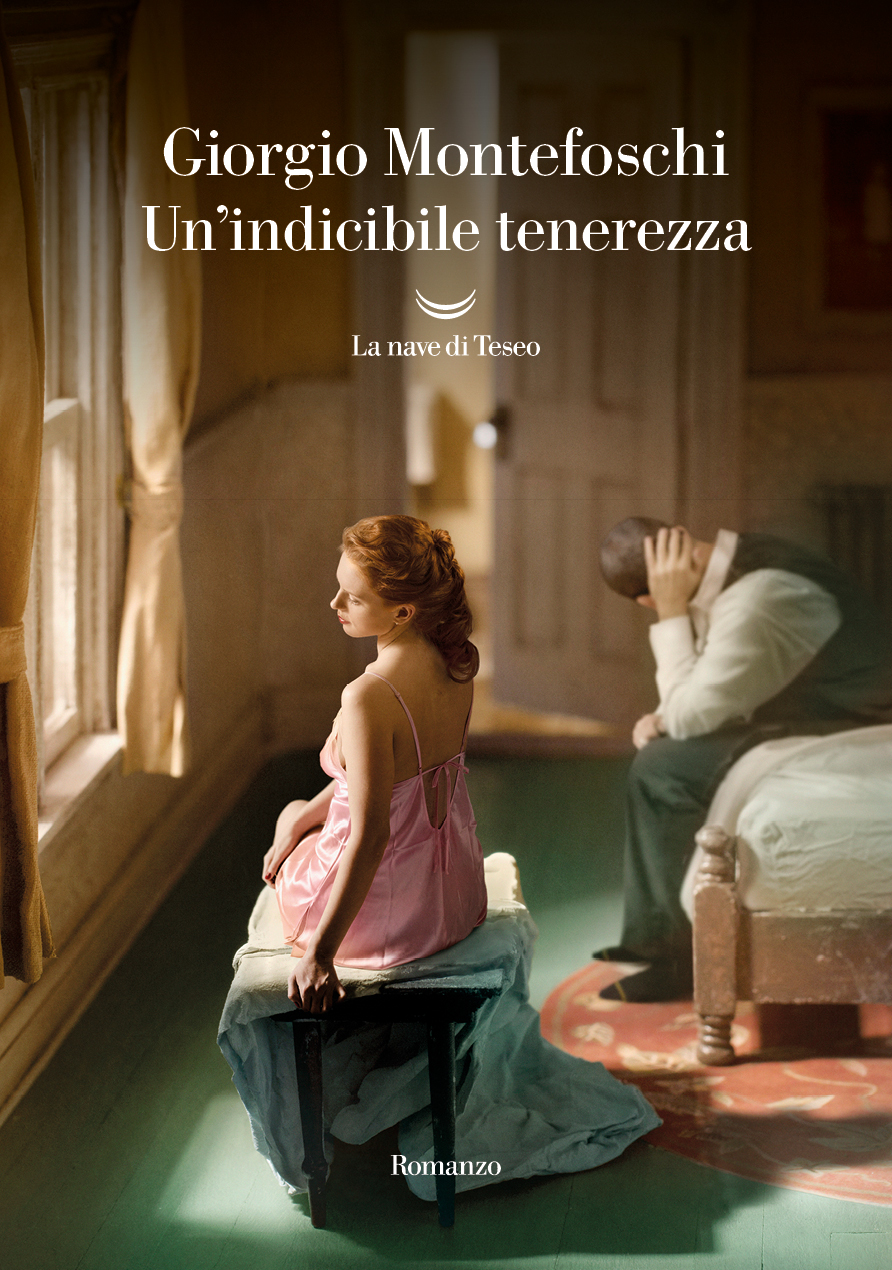

Giorgio Montefoschi

La nave di Teseo

Torna Montefoschi, torna Roma borghese, tornano a soffiare i venti di scirocco e di libeccio sulle care strade, le piazze, gli scorci, gli slarghi e i parchi, sotto cieli cangianti, dentro le luci di meriggi e tramonti. Riecco i personaggi di Montefoschi, alto-borghesi, intellettuali, un po’ esausti e fiaccati da una vita senza forti colpi ma anche senza ardimenti liberati: piane esistenze ben controllate, ingegni e saperi, vecchie abitudini (giornali buoni, aperitivi, i soliti bar, letture, amori limpidi o pasticciati). Questa volta entra in scena Pietro, scrittore affermato che va verso i settanta, stanco di scrivere (di vivere?) con un romanzo pronto ma che non vuole più pubblicare. Un po’ svuotato, ecco. Lo preme da Milano (e scende a Roma a dirglielo) Mario, l’amico editore. Lo preme anche una nuova arrivata, la più giovane Paola, editor della casa editrice, la quale accende in Pietro la scontata, cauta o concitata attenzione maschile, ovvero del maschio tardivo che vuol trattenere la sensualità prima del declino definitivo. Pietro (che conduce una calma relazione intermittente, senza convivenza, con Sabina, madre di una adolescente), si sente attratto da Paola, la quale risponde con alternanti mosse di seduzione e di fuga. Si gioca così una quieta trama di piccoli passi esistenziali e sentimentali che sembrano qua e là dei passi d’addio (il tempo si fa breve, ormai). La storia narrata in sé potrebbe anche non essere decisiva, per il lettore. Decisivo è il modo con cui Giorgio Montefoschi, ancora una volta, avvolge la trama dentro il mondo fisico e sensibile del suo paesaggio urbano romano. Da tempo, da quando leggo i suoi romanzi, sostengo addirittura che Giorgio Montefoschi divide: può piacere o non piacere, può intrigare oppure persino stancare il lettore che non voglia abbandonarsi allo stile tutto particolare, originale, riconoscibile, della sua scrittura. Io trovo che ci sia in essa un magnetismo avvolgente, quasi una musicalità morbida, fatta di motivi ripetuti, brevi passaggi e raccordi insistiti dentro un realismo puntiglioso di dettagli. Un vezzo singolare della sua prosa precisa e impressionistica è quello di darci tutti i dati topografici di ogni scena, in una ossessione che alla fine si trasforma in un sottofondo melodico per la scansione dei gesti e dei dialoghi: di ogni spostamento dei protagonisti sappiamo gli orari, spesso addirittura le date, le strade percorse, gli angoli di vie e di piazze, i colori del cielo, la corsa delle nuvole, e poi i bar, i chioschi, i luoghi delle cene dentro una Roma borghese oppure sul litorale marino romano di Sabaudia e dintorni. Sappiamo tutto, dei fondali narrativi: le luci soffuse e arancioni dei lampioni nel crepuscolo, i colori delle stagioni, lo scorcio dal Pincio sui tetti e le cupole e poi la geografia circostanziata dei quartieri ricchi e borghesi, placidi (e anche più celebri luoghi) con tutta la nomenclatura precisa di quella topografia reale e letteraria al tempo stesso. In quello scenario dettagliato (volutamente ripetitivo: certi spostamenti abituali sono ridetti decine di volte creando una familiarità complice di gesti quotidiani) si muove la storia personale dei personaggi: i quali, calati in una vellutata compagnia rarefatta di pochi affetti e amici e qualche stanchezza consolata da buoni bicchieri e buone abitudini, spesso sentono il morso della solitudine. O è il morso della ineluttabilità del tempo che passa e, appunto, si fa breve?